Em janeiro de 2020, o Conselho Federal de Medicina publicou a Resolução nº 2265/2019. Assim como o Parecer nº 8/2013, que a antecedeu, ela prevê intervenções hormonais em crianças e adolescentes menores de 18 anos e cirurgias em jovens a partir dos 18 anos que tenham sido diagnosticados com “incongruência de gênero” (nome atual para condições anteriormente descritas como “disforia de gênero”, “transtorno de identidade de gênero”, “transexualismo” etc.). Tanto a Resolução quanto o Parecer contrariam as normas do Ministério da Saúde, que exigem a idade mínima de 21 anos para as cirurgias irreversíveis e 18 para o início da hormonização.

No presente texto, explicamos os principais motivos – além da flagrante ilegalidade – pelos quais estas novas diretrizes oferecem riscos às meninas e meninos brasileiros em sofrimento com seu sexo biológico e, ao final, convidamos você a solicitar a suspensão da Resolução e o início imediato de um diálogo com a sociedade – ainda que virtualmente, nestes tempos de pandemia. Um diálogo que inclua democraticamente as mães, pais e profissionais que insistem no modelo tradicional terapêutico para os pacientes, ao menos nesta faixa etária. Convidamos você a pressionar órgãos e autoridades na esfera federal enviando este texto para deputados, senadores, Ministério da Saúde e Ministério Público Federal. Precisamos também pressionar o Conselho Federal de Psicologia para suspender a Resolução nº 1/2018, pois temos recebido diversas mensagens de psicólogos e psicólogas que temem ter suas licenças cassadas caso verbalizem suas preocupações para os pacientes, seus familiares e a sociedade em geral. Finalmente, convidamos você a enviar este texto para o próprio Conselho Federal de Medicina, seja no portal, seja através do e-mail [email protected]. A Resolução foi obra da gestão anterior do CFM; embora o documento tenha sido publicado em 10 de janeiro de 2020, ele está datado de 20 de setembro de 2019, dias antes de a nova administração assumir o mandato no início de outubro de 2019. Isso significa que, possivelmente, os membros da gestão atual não participaram da elaboração destas normativas e podem estar mais abertos ao diálogo. O Princípio da Intersetorialidade legitima a nossa participação, enquanto partes que somos dos diversos setores sociais brasileiros. Veja nossos argumentos!

1) A Resolução vai na contramão da tendência mundial

A epidemia de diagnósticos e encaminhamentos de menores de idade para modificações corporais, as denúncias de avaliações apressadas e as histórias dos que se arrependeram e ou destransicionaram levou a diversas iniciativas em outros países para proteger meninos e meninas. Nos Estados Unidos, o país com mais “clínicas de gênero” no mundo e no qual as cirurgias irreversíveis já são realizadas até mesmo em menores de 18 anos, experimentou entre 2019 e 2020 uma série de iniciativas legislativas protetivas da infância e adolescência. Até o momento, já foram protocolados projetos de lei na Flórida (H 1365), Georgia ( HB 1060), Idaho (HB 465), Illinois (HB 3515), Iowa (SF 2213), Kentucky (HB 321), Missouri (HB 1721), New Hampshire (HB 163), Ohio (HB 513), Oklahoma (SB 1819), South Carolina (H 4716), Tennessee (SB 2215), West Virginia (HB 4635), Colorado (HB 1114) e, finalmente, South Dakota (HB 1057). Na Austrália, em 2019, mais de 200 médicos assinaram uma representação ao Ministério da Saúde para instauração de inquérito acerca do assunto e o porta-voz do grupo, o pediatra Dr. Rob Pollnitz, declarou: “Antes de darmos a eles tratamentos não-comprovados com hormônios e cirurgias, precisamos dar o nosso melhor para investigar suas questões psíquicas”. Em 2020, a Associação Médica Australiana de Queensland, que representa quase dez mil médicos no país, manifestou publicamente as mesmas preocupações. Na Itália, em 2019, parlamentares fizeram uma moção para proibir o bloqueio puberal de crianças e adolescentes fisicamente saudáveis; essa prática foi introduzida, nas palavras dos proponentes, inobstante a “ausência de estudos clínicos suficientes, sobretudo quanto aos efeitos negativos a longo prazo” e sem considerar que “a puberdade não é uma patologia”. Na Suécia, em 2019, a Sociedade Sueca de Pediatras encaminhou uma representação ao governo federal. Trecho: “O amadurecimento físico e psicológico de crianças e adolescentes é individual, mas, para a maioria das pessoas, envolve buscas e experimentações com suas identidades; isto é natural e precisa ser feito com um apoio balanceado pelos familiares. As normas de uma sociedade precisam balancear os direitos das crianças com a necessidade de protegê-las. Dar às crianças o direito de fazer autonomamente decisões que mudam suas vidas numa idade na qual elas não podem compreender as consequências destas decisões carece de evidência científica e é contrária à prática médica estabelecida”. O governo aceitou o pleito, iniciou uma investigação sobre o tema e, em 20 de dezembro, os especialistas concluíram que a prática de “transicionar” menores “carece de evidência médica”.

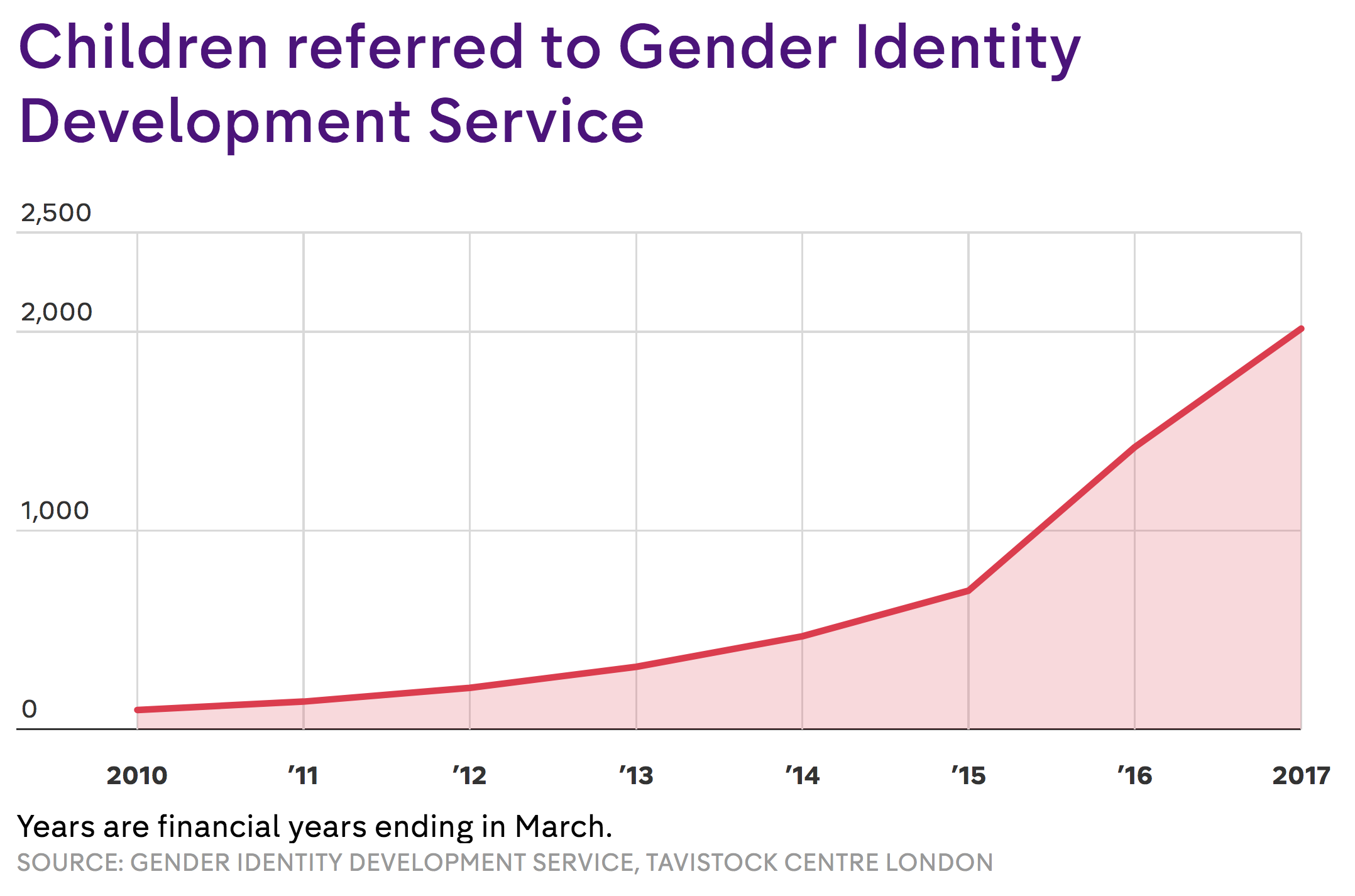

No Reino Unido, a discussão está igualmente avançada. Lá como cá, o modelo “afirmativo de gênero” foi implantado por um ambulatório de “identidade de gênero” público, o GIDS, Gender Identity Development Service ou “Serviço de Desenvolvimento de Identidade de Gênero”. O GIDS atende crianças, adolescentes e jovens, o que facilitou o acesso aos bloqueadores de puberdade, que têm preço elevado. A partir da introdução dos hormônios para menores de idade, o número de atendimentos para “incongruência de gênero” nessa idade subiu vertiginosamente:

Em 2018, a Ministra de Mulheres e Igualdade iniciou uma investigação acerca desse aumento, que foi de inacreditáveis 4.000% (quatro mil por cento). Em 2019, o The Royal College of Paediatrics and Child Health publicou diretrizes para pacientes “transgêneros” que admitem que, no que diz respeito aos menores de idade, as substâncias ministradas não têm provas robustas de sua segurança.

No corrente ano, foi ajuizada uma ação pioneira contra o Tavistock and Portman, uma espécie de fundação pública responsável pelo GIDS. O fundamento da ação é o tratamento inadequado e apressado fornecido aos pacientes. Uma das autoras é Keira Bell, jovem de 23 anos que foi atendida no local, submetida à “terapia hormonal”, a uma mastectomia dupla e se arrependeu, destransicionando (ou seja, parando de se autoidentificar como homem). De acordo com a BBC Brasil, os advogados da ex-paciente “argumentam que menores de idade não estão aptos a dar consentimento informado para o próprio tratamento com bloqueadores hormonais (que restringem os hormônios ligados a mudanças no corpo durante a puberdade, como a menstruação ou o surgimento de pelos faciais) ou para a transição de gênero”. Keira lamenta: “´Eu deveria ter sido questionada sobre as considerações que fazia a mim mesma´, diz. ´Acho que isso teria feito uma grande diferença. Se eu tivesse sido questionada nas coisas que eu dizia´ (…) ´Me permitiram seguir adiante com as ideias que eu tinha na adolescência, quase uma fantasia, e isso me afetou no longo prazo, como adulta”. A BBC informa também que o National Health Service, o serviço público de saúde do Reino Unido, “anunciou que fará uma revisão independente de suas políticas no uso de bloqueadores de puberdade e hormônios de transição sexual”. Ao lado de Keira, figura como coautora da ação judicial a sra. A, mãe de uma menina de 15 anos autista (e no item 6 comentaremos sobre o risco destes “tratamentos” para autistas). Como testemunha das duas autoras está Susan Evans, enfermeira psiquiátrica veterana que já trabalhou no GIDS. De acordo com o jornal Telegraph, “a enfermeira psiquiátrica também disse que crianças aos nove ou dez anos estão sendo requeridas a dar consentimento informado para um ´tratamento completamente experimental para o qual as consequências a longo prazo não são conhecidas´”.

Em diversos países há grupos críticos que incluem os familiares dos garotos e garotas atendidos por estes especialistas. Nossa campanha nasceu inspirada em iniciativas como o 4th Wave Now e o The Kelsey Coalition (EUA), Transgender Trend (Reino Unido), Gender Identity Challenge (Noruega), Canadian Gender Repport (Canadá), Australian Parents Questioning Gender e Binary (Austrália), além do internacional Parents with ROGD. Eles relatam a intensa pressão por parte de especialistas, ativistas trans e da mídia em geral, que ameaçam veladamente os pais de que, caso não assinem as autorizações para hormônios e cirurgias, seus filhos se matarão. Há lugares que eliminaram até mesmo o requisito da autorização parental ou nos quais os pais podem perder a guarda dos filhos se não autorizarem a “mudança de gênero”. Embora alguns acusem os profissionais e famílias mais cuidadosos de agirem movidos por preconceitos, existem organizações de LGB´s (lésbicas, gays e bissexuais) e de LGBT´s (lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros) que também defendem que as modificações corporais fiquem restritas a adultos, como a LGB Alliance, a Gender HQ e a Transsexual Global Alliance.

2) A Resolução nº 2265/2019 não reflete um consenso entre os profissionais de saúde acerca das intervenções nos corpos de crianças e adolescentes fisicamente saudáveis

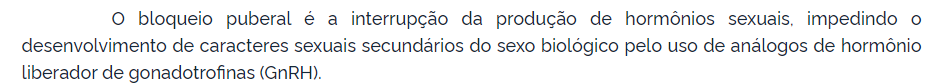

A Resolução, repetindo o Parecer nº 8/2013, autorizou médicos a prescrever e aplicar hormônios bloqueadores de puberdade em crianças e adolescentes fisicamente saudáveis, paralisando o desenvolvimento normal de seus organismos:

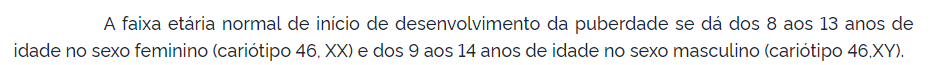

Essa prática, que acontece no Brasil pelo menos desde 2013 com base no retrocitado Parecer, pode ser iniciada tão logo apareçam os primeiros sinais da puberdade, portanto em meninas e meninos a partir, respectivamente, dos 8 e 9 anos:

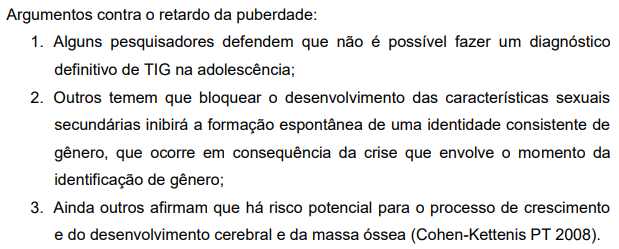

Ocorre que, já em 2013, o próprio Conselho Federal de Medicina admitia a divergência acerca da possibilidade de se fazer um diagnóstico na infância e na adolescência do que à época era chamado de “transtorno de identidade de gênero – TIG”, bem como acerca da prescrição e aplicação dos bloqueadores como um “tratamento” para estes casos:

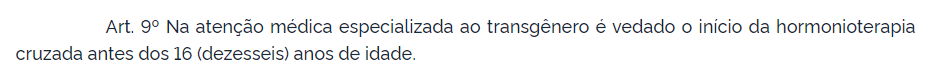

A Resolução ignorou esta discussão, os alertas de endocrinologistas como os drs. William Malone e Michael Laidlaw e, além de manter a autorização do Parecer para o bloqueio puberal, manteve também o uso de uma outra classe de substâncias, os hormônios cruzados, em adolescentes a partir dos 16 anos:

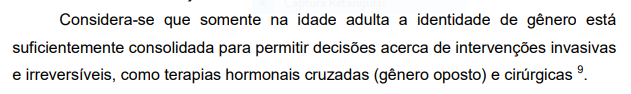

Nenhuma evidência científica foi trazida pelo Parecer de 2013 ou pela Resolução de 2019 para justificar a redução da idade mínima de 18 para 16 anos no Brasil. Na verdade, nesta faixa etária, dois anos a mais poderiam fazer uma grande diferença na aceitação do próprio corpo e naquilo que o Parecer definiu em 2013 como “a formação espontânea de uma identidade consistente de gênero”. Contraditoriamente, o Parecer de 2013, ao mesmo tempo em que sugeriu essa redução, havia admitido que

Ora, se o próprio parecer reconhecia que “intervenções invasivas e irreversíveis” só deveriam ser feitas na idade adulta, por que então reduziu a idade mínima para os hormônios cruzados e por que esse erro foi repetido na Resolução? Estas substâncias, sabemos, além de efeitos colaterais trazem tanto mudanças reversíveis quanto irreversíveis; exemplificando, ainda que uma moça abandone a testosterona, ela pode ser obrigada a fazer a barba e conviver com uma voz grossa por toda a vida. Aos 16 anos, temos condições de fazer estas escolhas? Quantos de nós na adolescência estávamos preocupados com a nossa fertilidade, por exemplo?

Pesquisadores que rejeitam diagnósticos e intervenções corporais precoces sabem – sobretudo quando são especialistas em desenvolvimento infanto-juvenil – que nessas fases da vida ainda estamos compreendendo o que significa ser menino, homem, menina e mulher. Estamos ainda em formação física e psíquica. Na infância, utilizamos “pensamento mágico”, confundimos realidade e fantasia e acreditamos na literalidade da fala dos adultos – por exemplo, que “nós podemos ser o que quisermos” e que meninos poderiam “se transformar em meninas”. Na adolescência, ainda estamos nos familiarizando com as mudanças em nossos corpos e à forma como somos vistos pelo olhar do Outro; temos pressa, queremos recompensas imediatas, não sabemos tomar decisões racionais a longo prazo. A própria noção de tempo muda; a adolescência, com suas angústias naturais, parece durar uma eternidade. Estamos ainda desenvolvendo nossa orientação sexual e é comum que um rapaz ou moça associem a atração pelo mesmo sexo ou o sofrimento por serem fora dos estereótipos com “ser trans”. Também é comum que meninas experimentem intensos conflitos de autoimagem ao chegar à puberdade devido às pressões estéticas e ao assédio sexual. Somos altamente influenciáveis nessa idade e o papel da mídia e da internet no aumento do número de crianças e adolescentes se autoidentificando como “transgêneros” é reconhecido inclusive no Brasil. Até o modelo “afirmativo de gênero” começar a ser propagandeado para menores de idade, não ouvíamos expressões como “crianças e adolescentes trans”; o rótulo de “transexual” era imputado unicamente a adultos, ainda que a jovens adultos. Precisamos refletir pausadamente sobre o bombardeio midiático sobre o tema no Brasil através de abordagens jornalísticas sensacionalistas e pouco equilibradas.

Observe-se que, embora haja conjecturas e teorias acerca da “base biológica” da hoje denominada “incongruência de gênero”, o diagnóstico até o momento, é inteiramente subjetivo. Não existe, ao menos no Brasil, um exame clínico ou laboratorial que diferencie, por exemplo, um garoto que sofre por estar em “desconformidade de gênero” (popularmente conhecido como “afeminado”) de um garoto que seria supostamente “incongruente de gênero”. Na verdade, esta nova nomenclatura favoreceu essa confusão; conjugue-se isto com os critérios internacionais de diagnóstico adotados pelo “Guia da Sociedade Brasileira de Pediatria para Disforia de Gênero” e temos, conforme já denunciamos (parte 1 e parte 2) a patologização de um comportamento humano normal. Até mesmo o uso de certos brinquedos é apontado entre os critérios internacionais como um “indício” de “disforia”!

Estamos falando de substâncias que têm efeitos colaterais conhecidos e desconhecidos: de acordo com o próprio parecer, repita-se, elas podem afetar o cérebro e os ossos! Gostaríamos de saber o que neurologistas e ortopedistas têm a dizer sobre estes danos, bem como as demais especialidades. Estas diretrizes contrariam o modelo terapêutico e responsável que, durante anos, foi seguido com sucesso por psiquiatras, psicólogos (as) e psicanalistas. Historicamente, menores de idade disfóricos configuravam um número reduzido de pacientes e a grande maioria se reconciliava com seus corpos. Considerando que o grupo que monopoliza a fala no Brasil sobre este tema segue as “tendências” norte-americanas, é de se refletir por quanto tempo conseguiremos proteger os menores de 18 anos das cirurgias irreversíveis, pois elas, repita-se, já são realizadas nesta faixa etária nos Estados Unidos.

Embora os defensores das intervenções aleguem que “estudos” apoiariam suas visões de mundo, estes dificilmente são lidos na íntegra pelos pacientes, por seus responsáveis e até mesmo por especialistas; além da barreira da língua, muitos deles estão em revistas científicas que exigem pagamento para liberar o acesso, são complexos, contêm jargões (inclusive jargões de “gênero”) e armadilhas. Mesmo os mais cuidadosos provavelmente leriam, no máximo, a conclusão do estudo ou a interpretação dada pelos integrantes das especialidades médicas diretamente beneficiadas. O professor Michael Biggs, da Universidade de Oxford, examinou minuciosamente um dos estudos utilizados mundialmente como “referência” (análise esta que depois foi ampliada) e descobriu que os pesquisadores ocultaram do público os resultados negativos! Além de os hormônios terem danificado os ossos das nascidas meninas, eles aumentaram as oscilações de humor, os casos de depressão e de automutilação. Estes resultados eram previsíveis; conforme explicamos em nosso site , constam da própria bula destes medicamentos. Biggs conclui: “Exigimos que uma equipe de pesquisadores independentes tenha acesso a todos os dados do experimento. Eles precisarão de conhecimentos em estatística, psiquiatria e endocrinologia; o mais importante é que eles não devem ter nenhum interesse na promoção de medicamentos com GnRHa”.

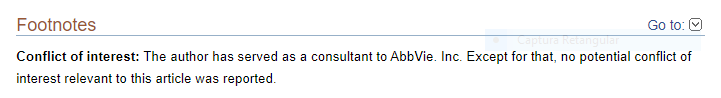

De fato, é preciso termos em mente os interesses financeiros em jogo. Exemplificando, esta reportagem da NBC confronta a opinião de um defensor das intervenções precoces, o dr. Steven Rosenthal, com outro mais cuidadoso, o dr. Eric Vilain. O dr. Vilain alerta: “Se estas crianças são empurradas para esta crença será muito, muito mais difícil para elas abandoná-la, porque todo mundo concordou com isso muito, muito cedo. O que me preocupa é que, na verdade, haja nos próximos anos entre estas crianças um número considerável que foram colocadas num caminho que nós não sabemos totalmente no que vai dar“. Acontece que, coincidentemente, o dr. Steven Rosenthal trabalhou para o laboratório AbbVie como consultor… e o AbbVie é responsável pela fabricação do Lupron, um dos hormônios bloqueadores de puberdade utilizados pela medicina transgênera; talvez o mais conhecido deles. Neste artigo, ao listar os “conflitos de interesse” do dr. Rosenthal, lemos:

“Notas de rodapé

Conflito de interesses: O autor trabalhou como consultor da AbbVie. Inc. Com exceção disso, nenhum conflito potencial de interesses relevante para este artigo foi informado“.

Se alguns especialistas podem tem sua isenção questionada ou não estão de plena posse de todas as informações disponíveis, muito menos estarão os pacientes e seus responsáveis, razão pela qual as autorizações assinadas até hoje pelos pais e pacientes devem ser revistas.

3) A censura às vozes críticas compromete as diretrizes, materiais e discussões sobre o tema

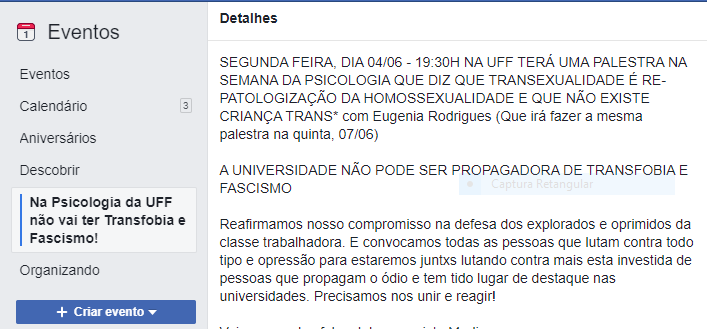

Fazer Ciência pressupõe ampla liberdade para discordar, a consciência de que podemos ser tanto autores quanto alvos de críticas e que isso é normal e necessário para o progresso científico. Vemos isto, neste mesmo momento, nas discussões internacionais sobre o uso da hidroxicloroquina no tratamento do COVID19. Contudo, no que diz respeito a transtornos e sofrimentos “de gênero”, parece que só um pequeno grupo está autorizado a falar, conceder entrevistas e influenciar políticas públicas, enquanto as outras vozes são sistematicamente silenciadas sob acusações de “transfobia”. Em março de 2020, numa atitude inédita, uma comitiva liderada pela parlamentar Luciana Genro (PSOL-RS) tentou impedir a palestra da psiquiatra Dra. Akemi Shiba na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul sobre “epidemia de transgêneros” e representou contra a profissional no Ministério Público do Estado. Por sua vez, o Conselho Estadual de Promoção dos Direitos LGBT desse mesmo Estado protocolou uma representação contra a médica junto ao Conselho Regional de Medicina. Em 2018, ativistas LGBT´s também pressionaram os organizadores da Semana de Psicologia da Universidade Federal Fluminense para cancelar duas palestras da porta-voz desta campanha. A pressão se deu presencialmente, através do envio de e-mails por diversas entidades e das redes sociais:

Por si só, estas atitudes já deveriam despertar a sua desconfiança: se estes ativistas tinham bons argumentos, por que impedir as paletras? Por que não comparecer e, civilizadamente, expor suas críticas? Cabe às mães e pais analisar qual das narrativas acerca do fenômeno de “crianças e adolescentes trans” é mais racional. A censura no universo da Psicologia está acontecendo no mundo todo no Brasil; terapeutas são ameaçados de terem a sua licença profissional cassada e de processo criminal por “transfobia”. Há pelo menos uma ação tramitando na Justiça brasileira sobre o tema: o da cassação da psicóloga Patrícia de Souza Teixeira, de Santa Catarina:

Ativistas também conseguiram impedir uma palestra do endocrinologista dr. Quentin von Meter na Austrália, demitir um psicólogo de renome mundial, o dr. Kenneth Zucker, no Canadá e retirar do ar um artigo científico da médica e pesquisadora dra. Lisa Littman. A dra. Littman é autora do estudo referência sobre a ROGD, rapid onsent gender dysphoria ou “disforia de gênero de início repentino”, modalidade que apresenta contornos diferentes das anteriores: prevalece no sexo feminino, chega abruptamente com a puberdade e adolescência e, conforme reconhece neste vídeo o dr. Oren Amitay, está ligada ao contágio social e ao uso de internet. O artigo da dra. Littman só foi recolocado depois de muita pressão dos pais dos adolescentes com ROGD e após sofrer modificações.

Há um esforço, no mundo todo, para tolher a liberdade profissional, de cátedra, acadêmica e de expressão dos profissionais de saúde mental que tenham divergências em relação ao novo “modelo afirmativo de gênero”. O silenciamento é imposto também no meio acadêmico, como exemplifica o caso do pesquisador proibido de investigar sobre destransição e arrependimento, e até mesmo sobre os transexuais adultos que denunciam, por exemplo, os riscos e resultados negativos das cirurgias. A censura sistemática às vozes discordantes prejudica o direito à informação dos pacientes, de suas famílias, dos demais profissionais e da população acerca de um tema que diz respeito à saúde, à proteção à infância e à adolescência e também, no Brasil, ao gasto de dinheiro público, considerando que os medicamentos e serviços previstos no Parecer e na Resolução são oferecidos pelo SUS. O veterano psicoterapeuta britânico dr. Marcus Evans alerta: “Aprendi, através de uma longa experiência no gerenciamento de áreas clínicas no Serviço Nacional de Saúde, que esses esforços para descartar ou desacreditar preocupações sérias sobre um serviço ou abordagem clínica são empreendidos em regra por aqueles que procuram fugir à responsabilidade e blindar seus métodos de críticas. Tal abordagem, na defensiva e egoísta, seria perigosa e censurável em qualquer contexto do Sistema Nacional de Saúde. Era particularmente preocupante no contexto de um serviço que trata jovens vulneráveis em meio a decisões que mudam uma vida, muitas vezes decisões irreversíveis que têm consequências médicas desconhecidas”.

4) A Resolução introduziu o uso de substância – hormônios artificiais bloqueadores de puberdade – não aprovada para este uso pelos órgãos competentes

Os medicamentos que inibem a produção dos hormônios sexuais pelo organismo (os “análogos de hormônio liberador de gonadotrofinas”), foram desenvolvidos, testados e postos à venda exclusivamente para o tratamento de problemas físicos, como câncer de próstata e puberdade precoce. Eles não foram desenvolvidos e testados para tratar a “incongruência de gênero” ou qualquer outro sofrimento psíquico em pessoas fisicamente saudáveis. Até a presente data, seu uso não foi aprovado por nenhuma agência de saúde e ou vigilância sanitária, como a ANVISA no Brasil ou o FDA norte-americano, e sabemos que o uso experimental ou off label de um medicamento é excepcional.

Por não haver essa previsão na bula, caso os pequenos pacientes que estão recebendo estas substâncias tenham complicações no futuro com os efeitos colaterais, os laboratórios podem se eximir da responsabilidade alegando que o uso se deu por conta e risco dos médicos que os prescreveram e aplicaram e dos pais ou responsáveis que assinaram as autorizações de uso. Uso este, repita-se, que de acordo com o próprio Conselho pode danificar o cérebro e os ossos – o que aliás conflita com o marketing de que “bloqueadores são seguros e completamente reversíveis”. Conforme confessou a dra. Polly Carmichael, responsável pelo maior ambulatório de “identidade de gênero” do Reino Unido, o GIDS, “nada é completamente reversível“.

5) A Resolução, ao autorizar a prescrição e aplicação de substâncias perigosas a menores de 18 anos, desconsiderou a condição jurídica de vulnerabilidade da criança e do adolescente

O Brasil, como outros países, reconhece a situação de vulnerabilidade física e psíquica dos menores de 18 anos. É por isso que a legislação os protege de atos que podem prejudicar sua saúde, são incompatíveis com o entendimento típico da idade, têm efeitos a longo prazo etc. Exemplificando, eles só podem votar aos 16, dirigir e ser responsabilizados penalmente aos 18, fumar e consumir álcool aos 18. Mesmo nos atos que a lei permite serem praticados antes dos 18 anos, como é o caso do casamento, nós os incentivamos a aguardar, e há idades mínimas acima dos 25 anos previstas em lei para, por exemplo, o exercício de determinados cargos públicos relevantes.

Se só aos 18 anos a lei considera que um jovem teria a maturidade suficiente para compreender os efeitos a longo prazo das tatuagens, e é por isso que antes desta idade eles só podem realizá-las autorizados pelos pais, por que estamos fingindo que eles compreenderiam o funcionamento de hormônios artificiais quando têm 17, 15 ou 12 anos? Por que estamos fingindo que estes pacientes e suas famílias, particularmente quando humildes, estariam em pé de igualdade com os especialistas e compreenderiam todos os jargões e termos médicos, inclusive os referentes à controvertida ideia de “gênero”?

Mesmo as idades mínimas previstas atualmente pelo Ministério da Saúde para intervenções físicas (18 anos para hormônios e 21 anos para cirurgias) podem ser consideradas cedo demais, pois estudos recentes mostram que é apenas entre os 20 e 25 anos que o cérebro termina a sua formação e que a última área a ser formada é o córtex frontal, responsável justamente pela tomada de decisões a longo prazo. Isso significa que somente entre os 20 e 25 um ser humano pode compreender totalmente as consequências dos hormônios e cirurgias para a sua vida. Por coerência, deveria ser seguida no Brasil a idade mínima para a prática da esterilização definitiva, que é 25 anos. O legislador entendeu que apenas aos 25 anos um brasileiro ou brasileira pode compreender e decidir acerca de um procedimento irreversível ou de difícil reversão como a esterilização voluntária.

Além do mais, é alto o número de comorbidades em indivíduos com diagnóstico de “incongruência de gênero”, e comorbidades podem levar anos para serem percebidas, diagnosticadas e até mesmo para surgirem – a esquizofrenia, por exemplo, costuma aflorar após os 18 anos, quando as intervenções físicas autorizadas pelo Conselho já terão sido indevidamente realizadas. Conforme é reconhecido pelo próprio Guia da Sociedade Brasileira de Pediatria sobre Disforia de Gênero, “os transtornos de humor, transtornos de personalidade, uso e abuso de drogas e ansiedade são mais frequentes entre sujeitos com o diagnóstico de disforia de gênero, quando comparados com a população geral. O comportamento suicida também é maior, independentemente da presença de qualquer comorbidade psiquiátrica”. Em relação a adolescentes, o mesmo guia reconhece que “o quadro pode estar associado a algumas manifestações como ansiedade, depressão, tentativa de suicídio, automutilação e isolamento social. Estudos têm mostrado que tais sintomas podem se constituir como transtornos psiquiátricos maiores, que influenciam negativamente o prognóstico”. Em adultos já é bastante delicado discernir o que é causa e o que é sintoma, o que é a realidade material e o que são as interpretações do paciente sobre ela e até que ponto o ódio ao próprio corpo pode ser uma consequência de outros sofrimentos psíquicos e psiquiátricos, bem como de abusos. Em crianças e adolescentes, que ainda estão desenvolvendo sua linguagem, habilidades cognitivas e a compreensão do mundo e de suas experiências, bem como a própria fisiologia, isso talvez seja inviável. A terapeuta Sasha Ayad cogita a hipótese de que a identificação como alguém do outro sexo possa ser um mecanismo de enfrentamento (coping mechanism) para outras questões. Ela observa que “(…) se a concepção de ´corpo errado´ catalisa um mecanismo de defesa dissociativo ou autodestrutivo, pode obstruir o desenvolvimento saudável de uma pessoa jovem. Falhando em acessar o que está realmente acontecendo, isso poderia levar a um diagnóstico errado e a resultados trágicos para pacientes disfóricos”.

6) A Resolução ignorou o risco que o novo “tratamento” pode causar às crianças, adolescentes e jovens autistas

Uma das autoras da ação que citamos acima contra o sistema de saúde público britânico é a mãe de uma menina de 15 anos que está no espectro autista. Isso não é um fato isolado; autistas estão sobre-representados dentre os menores diagnosticados com “incongruência de gênero”. Susan Evans, a já citada enfermeira psiquiátrica arrolada como testemunha da ação contra o GIDS britânico, denunciou ao jornal The Telegraph que dentre estes pacientes “30% são autistas, muitos sofreram algum tipo de trauma na infância. Alguns são apenas crianças muito confusas, ansiosas ou socialmente ansiosas, mas acredito que este tipo de afirmação rápida e avaliação apressada depois de quem sabe três, quatro ou cinco consultas eu creio ser simplesmente terrível”. Isto significa que dentre o grupo duplamente vulnerável que são menores de idade em sofrimento psíquico há um subgrupo ainda mais vulnerável que está recebendo intervenções hormonais e cirúrgicas indevidamente antes mesmo que traços de autismo sejam detectados; como se sabe, há casos de indivíduos que se descobrem autistas apenas na idade adulta. O dr. Kenneth Zucker, um dos maiores especialistas do mundo em disforia de gênero na infância e na adolescência, alerta para esta conexão pelo menos desde 2017 na mídia e o site Transgender Trend publicou dois textos sobre isso: o depoimento de uma autista adulta e outro da mãe de um garoto autista. Uma matéria jornalística do ano de 2017 sobre a jovem neozelandesa Zahra Cooper, que destransicionou aos 21 anos noticiou:

“Rakich diz que depois das tentativas de suicídio ele pressionou Zahra para que fosse a um outro especialista em saúde mental. Desta vez, ela foi diagnosticada com Síndrome de Asperger borderline, uma forma branda de autismo. ´Foi quando tudo fez sentido´, diz Zahra. ´E foi quando eu comecei a fazer algumas reflexões profundas´. Na internet, ela aprendeu que pessoas Asperger comumente lutam com questões de identidade de gênero. Experts dizem que é pela tendência a pensar em preto e branco, a ter uma ideia muito fixa das regras, e portanto buscar por razões pelas quais eles não se encaixam – frequentemente chegando à disforia de gênero como uma resposta” (grifos nossos).

A conexão entre autismo e disforia de gênero foi formalmente apresentada pelo dr. Kenneth Zucker em dois artigos científicos, publicados nos anos de 2017 e 2019.

7) A Resolução ignorou a discussão em torno do Projeto de Lei Transcidadania e os fatos ocorridos nos últimos anos no Estado de São Paulo

A Resolução foi assinada em setembro de 2019, em meio à discussão sobre o Projeto de Lei Transcidadania , proposto por Erica Malunguinho, transativista do PSOL-SP. Conforme explicamos aos deputados e deputadas neste requerimento, caso seja aprovado como está, o PL obriga o Estado a comprar e fornecer gratuitamente os hormônios artificiais utilizados no âmbito da medicina transgênera – e sem idade mínima.

Além de esta discussão merecer nossa atenção, um olhar sobre as coincidências que cercam o Estado de São Paulo é necessário no que tange à implantação do “modelo afirmativo de gênero” no Brasil. É nele que se localiza a ONG LGBT que, de acordo com esta publicação, originou o Parecer nº 8/2013, o “GPH – Grupo de Pais de Homossexuais”, através de seu “Projeto Purpurina”.

É nele também que se situa o ambulatório que logo colocaria o Parecer em prática, o AMTIGOS – Ambulatório Multidisciplinar de Transtorno de Identidade de Gênero e Orientação Sexual. De acordo com o site do GPH, ambos têm uma “parceria”:

É, novamente, no Estado de São Paulo que o ensino de “identidade de gênero” em escolas foi mais impulsionado, a ponto de uma ação ter sido proposta para obrigar o ensino mesmo contra a vontade dos pais. Foi também nesse Estado que, num fenômeno nunca antes visto do país, crianças e adolescentes começaram a ter seus documentos alterados por “questões de gênero” a partir dos cinco (!) anos, conforme revela esta matéria do UOL:

Chama a atenção, por fim, que haja nada menos que quatro crianças adotadas atendidas no AMTIGOS.

A primeira delas, “Maria Joaquina”, cujos pais adotivos têm uma escola de patinação, teve nome e imagem maciçamente utilizados na discussão acerca de pessoas do sexo masculino competirem nos esportes femininos. De acordo com esta matéria da Pais & Filhos,

Outras duas são “Ana Maria” e “Dayse”, que em mais uma extraordinária coincidência foram adotadas pela mesma pessoa, a qual é transativista.

Há pelo menos mais uma quarta criança adotada sendo atendida pelo ambulatório, mas como as notícias sobre ela não mencionam a condição de adotada, optamos por não listá-la aqui.

Quais as chances de quatro crianças adotadas no Brasil, em um curto período de tempo, desenvolverem uma condição tão rara? Estes casos merecem ser olhados de perto. Pais adotivos, funcionários de abrigos e demais profissionais ligados ao processo de adoção e atendimento médico-terapêutico, por mais bem-intencionados que sejam, desconhecem acontecimentos na história da criança que podem influenciar no sentimento de desconforto com o corpo e ver na condição “transgênera”, constantemente repetida na mídia, a única explicação plausível.

A julgar pelas matérias jornalísticas publicadas sobre estas e outras crianças atendidas no Estado, está sendo legitimada a crença, lamentavelmente constante dos critérios de diagnóstico, de que preferir itens típicos do sexo oposto (brinquedos, roupas, corte de cabelos, uso de brinco) equivaleria a ser do sexo oposto. Associa-se o “ser menina” a bonecas, vestidos, maquiagem e cabelos longos e o “ser menino” a super-heróis, bermudas, camisetas e cabelos curtos, o que é estereotipado, desumanizador, atrasado e contraria a variedade de comportamentos que encontramos dentro de cada grupo. Também a julgar pelas matérias, as crianças atendidas em São Paulo são submetidas à “transição social”, tendo seus nomes mudados e sendo apresentadas como do sexo oposto. Essa não é uma intervenção inócua; conforme veremos no item subsequente, ela pode diminuir a chance de aceitação do próprio sexo e condicionar a criança ao caminho hormonal.

Assim, seja pela importância que a aprovação ou rejeição do PL Transcidadania pode representar para profissionais de todo o Brasil, seja pela sucessão de fatos ocorridos em São Paulo, entendemos ser útil iniciar um diálogo com a Assembléia Legislativa do Estado, bem como com as autoridades locais ligadas aos fatos acima narrados.

8) O modelo “afirmativo de gênero” diminui a chance de os pacientes se reconciliarem com seus próprios corpos

Historicamente, a esmagadora maioria das crianças e adolescentes diagnosticados com “incongruência de gênero” ou nomenclaturas similares superava o problema antes de chegar à idade adulta. Provavelmente, o transcorrer do tempo, ao lado das múltiplas possibilidades oferecidas pela psicologia, psicanálise e psiquiatria, cumpriam bem seu papel. O próprio Parecer nº 8/2013 admitia: “Nas crianças e adolescentes está envolvido um processo de desenvolvimento rápido e dramático (físico, psíquico e sexual), e também uma grande variabilidade de resultados, principalmente nas crianças pré-púberes. Nestas, o TIG somente persistirá na idade adulta em torno de 6%-23% (1, 2). Dentre elas, cerca de 80%-95% não o apresentará na adolescência“

De fato, todos os estudos anteriores a esse modelo interventivo confirmam isso. No estudo de KORTE (1), a persistência do que era então conhecido como “transtorno de identidade de gênero”, após a puberdade, ia de 2,5% a no máximo 20%. Ou seja, na grande maioria dos casos (até 80%), o transtorno desaparecia. No de STEENSMA et al. (2), a análise de 10 estudos realizados entre 1968 e 2008 retornou que, de um total de 246 crianças, apenas 39 delas mantiveram-se disfóricas. A taxa geral de persistência foi de apenas 16% e variou entre os diferentes estudos de 2% a 27%; entre 73% e 98% das crianças acompanhadas pararam de se sentir disfóricas após a puberdade. Steensma reforça que passar pela puberdade é um fator relevante para que os pacientes se reconciliem com seu sexo biológico! Finalmente, SINGH (3) narra que apenas 12% dos nascidos meninos continuaram se identificando como meninas após os 17 anos.

Porém… os resultados mudaram radicalmente quando menores de idade começaram a ser encaminhados para o bloqueio puberal. DE WALL e KETTENIS (4) verificaram que “nenhum dos pacientes que foram selecionados para supressão pubertal decidiu parar de tomar o GnRHa”. CARMICHAEL (5) relata que “nenhum paciente dentro da amostra desistiu depois de começar o tratamento com o bloqueador hipotalâmico”.

No Parecer n 8/2013, lê-se que “o transtorno de identidade de gênero do adolescente é mais provável que persista na idade adulta, embora não se conheça o percentual exato, posto que não há estudos prospectivos publicados sobre esse tema. Há apenas um trabalho de 2010, envolvendo 70 adolescentes, demonstrando que todos continuaram com TIG na idade adulta“. O leitor ou leitora tem a impressão errônea de que estes 70 pacientes continuaram com o “transtorno de identidade de gênero” na idade adulta porque ele adveio na adolescência, ou seja, imaginar que o “transtorno” costuma desaparecer em crianças mas não em adolescentes. Mas o que o parágrafo oculta é que este estudo de 2010 foi realizado em adolescentes que tiveram a puberdade suprimida, ou seja, possivelmente foi a supressão puberal que dificultou a reconciliação.

Assim, embora os pais sejam induzidos a acreditar que seus filhos estão recebendo nas clínicas e ambulatórios de “identidade de gênero” um “tratamento reversível”, uma forma de “ganhar tempo” que poderia ser a qualquer momento abandonada, isso não está acontecendo. Tanto o bloqueio da puberdade quanto a chamada “transição social”, em que se começa a tratar a criança ou adolescente como alguém do sexo oposto, com mudança do nome e de pronomes, funciona como um condicionamento para uma identificação trans. O Dr. Kenneth Zucker publicou um artigo sobre persistência da disforia de gênero no qual adverte: “pais que apóiam, implementam ou encorajam uma transição social de gênero (e profissionais que a recomendem) estão implementando um tratamento psicosocial que irá aumentar a chance de persistência a longo prazo“.

Um outro ponto a ser criticado na Resolução nº 2265/19 é que ela propagandeia o novo modelo de “acompanhamento” como uma panacéia, quase com propriedades mágicas:

Na verdade, o bloqueio da puberdade pode atrofiar os genitais masculinos e, portanto, tornar as “cirurgias corretivas” nos nascidos meninos mais difíceis, conforme ilustrado por Jazz Jennings, celebridade adolescente norte-americana: a atrofia genital gerada pelos bloqueadores dificultou que sua vaginoplastia fosse realizada seguindo a técnica mais comum e exigiu um procedimento bem mais invasivo e agressivo. Em relação às morbidades citadas, cada indivíduo é um indivíduo, cada morbidade é uma morbidade e entendemos ser temerário propagandear que este “acompanhamento” poderia “prevenir” todas elas. O efeito pode ser o contrário: o tratamento “afirmativo” pode medicalizar e patologizar conflitos, dúvidas e questionamentos naturais da idade e que poderiam ter sido resolvidos simplesmente com o processo terapêutico tradicional.

9) A medicina transgênera obteve resultados negativos a longo prazo com seus pacientes

Artigos científicos publicados e revisados por pares mostram que modificações corporais podem não melhorar e até piorar o sofrimento do paciente. Conforme salientamos neste texto , há pelo menos dois estudos de longo prazo que indicam resultados que poderiam ser descritos, francamente, como negativos. O primeiro é um estudo sueco publicado em 2011 sobre o que aconteceu com 324 pacientes que passaram pelo “processo transexualizador” no país ao longo de trinta anos: 1973 a 2003. A conclusão: “Pessoas com transexualismo, após redesignação sexual, têm riscos consideravelmente mais altos de mortalidade, comportamento suicida e morbidade psiquiátrica que a população em geral” (grifos nossos). O segundo é uma pesquisa holandesa publicada em fevereiro de 2020 e que pesquisou todos os 8.263 indivíduos que passaram por uma clínica de “identidade de gênero” em Amsterdã ao longo de 45 anos: de 1972 a 2017. Entre adultos, adolescentes e crianças; afinal, a Holanda inaugurou a prática de bloquear a puberdade de crianças e adolescentes fisicamente saudáveis diagnosticados com disforia de gênero. Este estudo investigou, especificamente, os casos de suicídios que se consumaram e o resultado foi de que “o risco de suicídio em pessoas transgênero é mais alto que o da população em geral e parece acontecer em todos os estágios da transição” (grifos nossos). Os suicídios consumados aconteceram tanto com pacientes no início do atendimento quanto ao final, quando as cirurgias irreversíveis já haviam sido executadas; aconteceram tanto com pacientes que abandonaram o tratamento quanto com aqueles que ainda estavam sendo atendidos. Desconhecemos estudos no Brasil que tenham se estendido por tantos anos e, considerando nossas mazelas históricas na área da saúde, presumimos que os resultados tenham sido os mesmos ou até piores que os europeus.

10) O modelo “afirmativo de gênero” escolhido pela Resolução pode não ser o ideal

Com todas críticas que se possa fazer à medicina transgênera nestes mais de 100 anos de sua existência, ela partia, ao menos em tese, de um modelo científico. Havia o reconhecimento da realidade material de que homens e mulheres são, respectivamente, seres humanos do sexo biológico masculino e feminino, a compreensão de que uma pequeníssima parcela de pessoas experimenta sofrimento extremo com seus corpos, que este sofrimento configura uma questão de saúde mental e, finalmente, que após um processo terapêutico honesto e investigativo efetuado na idade adulta, hormônios e cirurgias poderiam configurar um último recurso para alterar a aparência e minimizar a angústia do paciente.

O que vemos nesta Resolução e em documentos similares produzidos sob a égide do “modelo afirmativo de gênero” ou do “cuidado afirmativo de gênero” é uma guinada radical para uma perspectiva que poderia ser descrita, contraditoriamente, como científico-ideológica. As modificações corporais continuam praticadas dentro dos parâmetros científicos, mas o acesso a elas se dá por parâmetros ideológicos. Esse processo, que começou a se delinear quando se abandonou a nomenclatura “transtorno de identidade de gênero” por “disforia de gênero”, se consolidou quando “disforia” foi substituída por “incongruência”: agora não é mais necessário o sofrimento extremo com o corpo, bastando que o paciente apresente uma “incongruência ao gênero”, a qual pode ser e facilmente é confundida com “desconformidade de gênero”: crianças, jovens e adultos fora dos estereótipos de gênero e que sofrem por não corresponderem às expectativas da sociedade.

A Resolução, cuja linguagem parece ter sido orientada, ainda que parcialmente, por ativistas, utiliza termos que não têm materialidade, não são consenso no meio científico, têm seu significado e até existência questionados e ou que são meramente subjetivo-identitários. Ao intercambiar “incongruência de gênero” com “transgênero”, o documento confunde o que seria uma condição médica com uma categoria identitária; ao imputar a crianças e adolescentes influenciáveis o rótulo de “transgênero”, os condiciona e medicaliza; ao denominar como “afirmação de gênero” as modificações corporais, sugere que elas configurariam qualquer coisa diferente de mudanças estéticas; ao acatar a ideia de uma “identidade de gênero” que deve ser legitimada no campo do real e “congruente” ao sexo biológico, reforça a ideia atrasada de que a um determinado corpo deveria corresponder um determinado comportamento; ao colocar definições identitárias de homem e mulher no mesmo patamar das definições materiais, desmoraliza a classe médica. Trocar a realidade material do sexo biológico pela ficção do “gênero” indica um afastamento do olhar técnico e científico que deveria guiar todo e qualquer documento elaborado por médicos. Entidades científicas, sabemos, sofrem pressões de grupos variados (ativistas, laboratórios, mídia, partidos etc.), mas essas pressões não podem afastá-los do juramento de Hipócrates. Talvez esta perspectiva, que já vinha se delineando no país e lamentavelmente foi seguida pelo Conselho Federal de Psicologia, seja parcialmente responsável pelo aumento considerável do número de candidatos a hormônios e cirurgias.

Embora os partidários deste modelo repitam expressões como “cuidado integral”, “multiprofissional”, “condutas terapêuticas articuladas”, “interdisciplinariedade”, “transdisciplinariedade” e “multidisciplinariedade”, e embora psicólogos (as) façam parte das equipes, pode haver, na prática, a continuidade da hierarquização do saber médico em detrimento dos psicólogos e psicólogas, bem como das demais profissões envolvidas no sistema de saúde público e privado: enfermeiros (as), assistentes sociais, fonoaudiólogos (as) etc. Psiquiatras, por mais preparados e bem-intencionados que sejam, podem, até por sua formação acadêmica ter involuntariamente um olhar patologizador sobre os comportamentos humanos, bem como subestimar as amplas possibilidades da terapia para debelar ou minimizar o sofrimento. A pressa em “afirmar o novo gênero” e modificar os corpos se choca com o tempo do processo terapêutico; pode-se levar muito tempo para que o vínculo entre paciente e terapeuta se estabeleça e que questões delicadas e íntimas venham a lume durante as consultas. Vigiados por ativistas e amordaçados por seus pares, terapeutas estão tolhidos pelo medo de serem reputados como “transfóbicos” e impedidos de oferecer um processo terapêutico digno deste nome. Médicos ainda têm a prerrogativa da objeção de consciência, mas psicólogos estão em franca vulnerabilidade. É com preocupação que vemos que a Resolução diminuiu de dois anos para apenas um o tempo mínimo de acompanhamento antes das cirurgias irreversíveis, particularmente quando o número de sessões não é especificado e, na realidade brasileira, dificilmente seriam semanais:

E mais. Sabemos que há ativistas que pregam até mesmo a eliminação de qualquer atendimento ou avaliação psicológica e psiquiátrica como requisito para o acesso a hormônios e cirurgias. Por ora, ainda há “gatekeeping” no Brasil, mas se continuarmos imputando a psiquiatras e psicólogos o papel de legitimar as crenças, convicções e identidades dos pacientes, sob um prisma autoritário e mercantilista no qual o paciente é um cliente que “tem sempre razão”, corremos o risco de no futuro nos tornarmos, como alguns Estados norte-americanos, um país no qual adultos só precisam assinar um termo de consentimento para alterar permanentemente seus corpos, quase como o que já acontece aqui com modificações corporais mais superficiais como piercings e tatuagens. Na verdade, já recebemos denúncias de leitores e leitoras narrando que amigos e familiares obtiveram encaminhamento para “hormonioterapia” após uma ou duas consultas com psiquiatra ou psicólogo, o que contraria até mesmo a Resolução.

Toda essa problemática é particularmente sensível num país em que a maior parte da população depende do sistema público de saúde. A partir do momento em que este é o único modelo oferecido gratuitamente, pacientes e famílias humildes não têm escolha, enquanto os de classe média e alta ainda teriam a chance de insistir (e pagar) um (a) terapeuta tradicional.

Por mais que os profissionais de saúde mental sejam bem-intencionados, pode ser difícil, talvez impossível, prever aqueles e aquelas que ficarão satisfeitos com as modificações corporais após cinco ou dez anos. Considerando os resultados negativos obtidos pelos dois estudos a longo prazo que citamos, talvez esteja no momento de reavaliarmos não só a Resolução, mas todo o modelo que tem sido ofertado nos últimos 100 anos a seres humanos em sofrimento com seus corpos. Talvez seja a hora de refletirmos, juntamente com outros profissionais renomados, se não estamos causando mais sofrimento que bem-estar.

Nossa proposta para o Conselho Federal de Medicina

Nos termos em que foi redigida, a Resolução nº 2265/19 aumenta a chance de que crianças, adolescentes e adultos sejam submetidos a modificações corporais desnecessárias e perigosas. Isso já seria preocupante em se tratando de maiores de idade e, no caso de crianças e adolescentes, é gravíssimo. Nossa preocupação é compartilhada por organizações multidisciplinares internacionais formadas por médicos, psicólogos e outros profissionais, como o GD Working Group, a SEGM – Society for Evidence Based Gender Medicine e a ReThink.

Vivemos uma pandemia e boa parte da sociedade brasileira está realizando atividades, atendimentos e discussões on line… E se aproveitássemos este período para uma reflexão? Propomos ao Conselho :

- A suspensão, por ora, desta Resolução e do Parecer nº 8/2013, que a antecedeu, bem como a de prescrições e realizações de intervenções corporais em desacordo com os parâmetros da Portaria nº 2803/2013, do Ministério da Saúde. Solicitamos que a suspensão seja seguida de nota pública orientando profissionais da medicina a, por ora, se absterem de encaminhar menores de 18 anos diagnosticados com “incongruência de gênero” ou nomenclaturas semelhantes para quaisquer intervenções corporais (sejam as realizadas com hormônios bloqueadores de puberdade, sejam as realizadas com hormônios cruzados), bem como se abstenham de encaminhar menores de 21 anos para cirurgias irreversíveis. Sugerimos também que seja mantido o prazo de 2 (dois) anos prévio à “terapia hormonal” e às cirurgias.

- O início de um diálogo, ainda que virtual, com a sociedade. Um diálogo respeitoso e democrático do qual todos nós possamos participar.

Finalmente, e independente do atendimento das duas solicitações acima, sugerimos ao Conselho que sejam oficiados os ambulatórios e clínicas de gênero do país, públicos e privados, para que disponibilizem, de preferência on line e gratuitamente, os resultados obtidos desde que iniciaram suas atividades. Entre outras perguntas, sugerimos: quantos pacientes foram atendidos em cada unidade? Quantos de cada sexo biológico? Qual a faixa etária, etnia e renda? Qual a composição das equipes? Quantas consultas psicológicas e psiquiátricas individualizadas foram realizadas com cada um destes pacientes antes do diagnóstico de “incongruência de gênero” e quantas antes do encaminhamento para “terapia hormonal” e cirurgias? Qual o tempo de duração médio de cada consulta? Quais as comorbidades encontradas e com que frequência? Quantos dos que foram orientados a realizar a “transição social” e encaminhados para o bloqueio puberal e a “hormonioterapia” voltaram a se reconciliar com seu sexo biológico no futuro? Quais os modelos e linhas de tratamento foram apresentados aos pacientes e às famílias? Quais os materiais, guias, referências e conceitos foram e são trabalhados nesses lugares? Os pacientes e ex-pacientes são monitorados no que diz respeito a desistência, destransição, arrependimento e satisfação em geral com o resultado a longo prazo?

Vamos conversar?

________________________________________________________________________________

Referências acadêmicas citadas:

(1) KORTE, A. et al. Gender Identity Disorders in Childhood and Adolescence. Dtsch. Arztebl. Int., 105 (48): 834–841, Nov. 2008.

(2) STEENSMA, T. D. et al. Desisting and persisting gender dysphoria after childhood: A qualitative follow-up study. Clinical Child Psychology and Psychiatry, 16, 499–516, 2011. 10.1177/1359104510378303.

(3) SINGH, D. A follow-up study of boys with gender identity disorder. 2012. PhD thesis — Department of Human Development and Applied Psychology Ontario Institute for Studies in Education University of Toronto, 2012.

(4) VAN DE WAAL e COHEN-KETTENIS. Clinical management of gender identity disorder in adolescents: a protocol on psychological and paediatric endocrinology. European Journal of Endocrinology eur j endocrinol 155, suppl_1; 10.1530/eje.1.02231aspectshttps://eje.bioscientifica.com/view/journals/eje/155/suppl_1/1550131.xml.

(5) CARMICHAEL et al, Gender dysphoria in younger children: support and care in an evolving context. WPATH Symposium Amsterdã 2016.

Medicina trans

Medicina trans